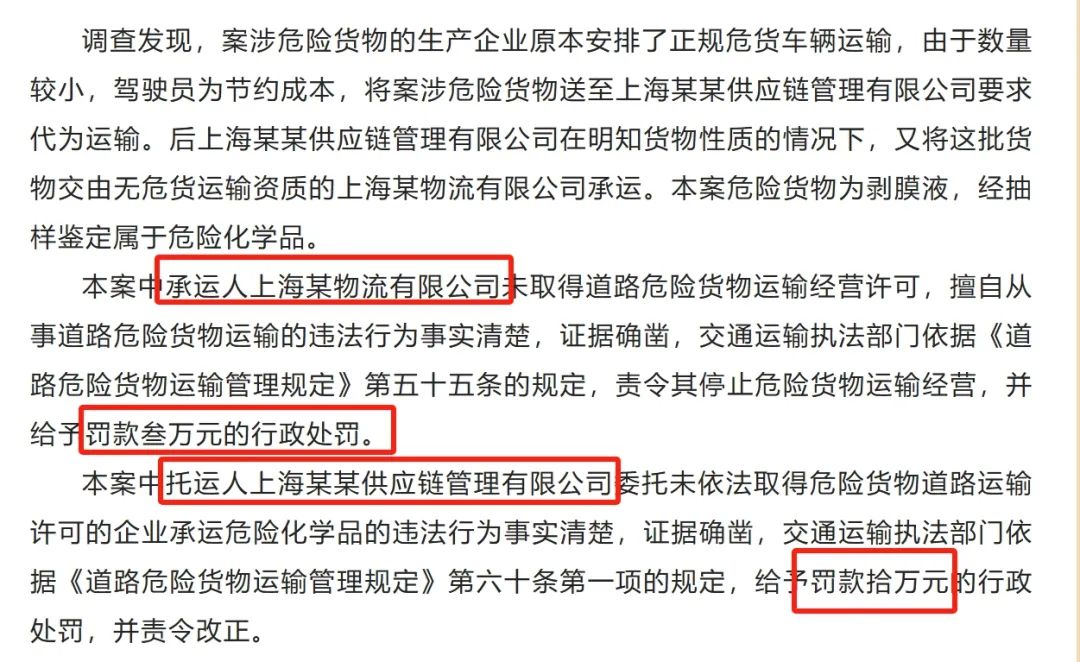

2024年9月,一辆标注“普通饲料”的货车在高速上被查,司机老张这才发现,自己拉的豆粕竟是易燃危险品。面对3万元罚款和车辆暂扣,他欲哭无泪:“货主说这是饲料,我哪知道会自燃?”这样的场景并非孤例。 近年来,普货车运输危险品事件频发,背后交织着行业监管漏洞、利益驱动与司机生存困境的多重矛盾。危险品“隐身术”:从电石到杀虫剂的伪装游戏货主的欺诈手段早已超出常人想象。2020年上海一起案件中,48吨电石被伪装成普通货物,司机周某在货运平台接单时仅被告知“运费高”,直到被查才得知运输的是遇水即爆的危化品。 (温岭槽罐车爆炸)更隐蔽的案例中,水性涂料混装油漆、豆粕谎称饲料已成常态,甚至有货主将腐蚀性剥膜液装入普通货桶,仅在外包装贴上伪造标签。这些危险品往往与普货混装,司机即便在场也难以察觉——装货时货主常以“商业机密”为由禁止靠近,或利用密封包装掩盖真相。平台撮合背后的监管盲区:信息中介还是责任主体?货运平台作为交易枢纽,本应成为第一道防线,但其“线上撮合、线下免责”的模式却让风险转嫁给司机。例如某平台订单显示“饮料”,实为硫酸;标注“铁粉”,实为易燃化学品。一旦事发,平台往往仅退信息费、封禁货主账号,而司机需独自承担数万元罚款。更讽刺的是,部分黑心企业甚至利用平台漏洞,先用合规危化品车辆接单,再转包给返程普货车低价运输,形成“正规接单-灰色转运”的产业链。司机的两难:不知情≠不担责“车是你开的,货是你拉的”——这句执法部门的常见判词,道出了司机群体的无奈。即便被蒙骗,罚款、扣车、停运等后果仍需自行承担。2024年昆山一起案件中,物流公司因运输腐蚀性剥膜液被罚3万元,而委托方供应链公司罚款高达10万元,开创“一案双罚”先例。 但更多时候,司机仍是唯一担责者:浙江某司机误运锂电池被罚2.5万元,耗时半年才通过诉讼追回损失,期间车辆停运导致收入归零。更严峻的是,一旦发生事故,保险公司可因“违规运输”拒赔,去年某电瓶自燃案中,司机最终背负百万元赔偿。从源头杜绝,仅处罚司机远远不够这场博弈关乎公共安全,关乎千万司机的生计。当每一辆普货车都可能成为移动的“定时炸弹”,唯有筑牢技术监管、法律惩戒与行业自律的三重防线,才能让危险品回归专业运输轨道,避免下一个老张在不知情中踏入雷区。要打破这一困局,根本之策在于提高违法成本,从源头杜绝。仅靠处罚司机是远远不够的。当平台上没有虚假货源信息,货主运输危险品不再使用普货车,这一现象自然会慢慢减少。